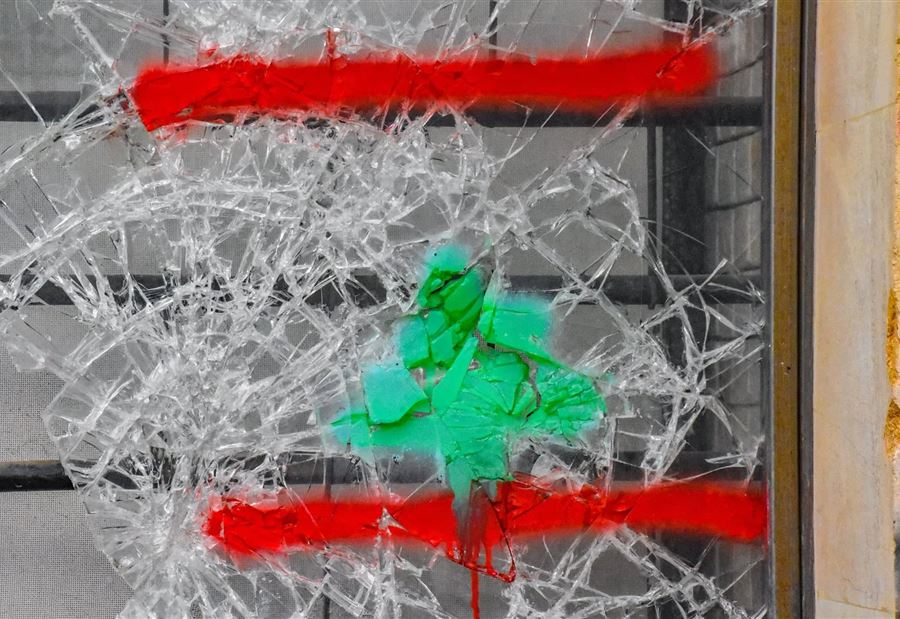

يبدو أن مشيئة القدر تتجه لتصنع من لبنان، هذه الدولة الصغيرة من شرق العالم، بلد الحضارات والصراعات والتعددية، حامل لواء نظام القطاع المصرفي الرائد في المنطقة، وإحدى أبرز سماته الاقتصادية وميزاته الفريدة، التي حفظها عن ظهر قلب كل أجيال الحداثة اللبنانية، واعتمد عليها خبراء غب الطلب في إطلالاتهم الإعلامية، وتصدرهم للقاءات والمحافل الدولية والأكاديمية والرسمية.

هذه المشيئة، أو “اليد الخفية” – غير التي ذكرها آدم سميث في كتابه ثروة الأمم – التي قد تقود العالم من لبنان للكشف عن سر الكون المالي، وخلفه صنّاع الثروات والحكام والقيادات العقائدية، ومعها المناهج والدراسات الأكاديمية، كشفت عبر صرّافها الآلي المتطور، وديكوراتها المبهرة، عجز المصارف وجبروتها، التي لطالما أعلنت أنها “حدك” و”بقربك” و”راحة بالك”، فقالت لك بوقاحة غير معهودة، وتكشيرة على الوجه لم تكن يوماً لتعرفها، بعدما كان مدير الفرع بنفسه، يقدم لك فنجان القهوة وحبة الشوكولا الفاخرة مع طلب فتح الحساب: “بعتذر منك مسيو… ما بقدر أعملك شي… الموضوع مش بإيدي…”.

اليوم يختلف المشهد تماماً، ولو كان لأحد العرافين، أن رأى حلماً خيالياً حول ما جرى ويجري في لبنان، وتجرأ ووصف رؤيته، لكان حتماً من عداد المبعدين عن كل الشاشات المتنقلة، بل واتُهم بالجنون.

أزمة لبنان الحالية هي فرصته الذهبية لأن يكون دولة عظمى، نعم دولة عظمى، فها هو السحر ينقلب على الساحر، بمساعدة مقصودة أو غير مقصودة من أصنام السياسة اللبنانية، وأصنام القيادة الإقليمية، التي يعبدها الناس في وطني، وهم لا يجرؤون على أكل تمرها حتى في عز جوعهم، ولا ألومهم، في ظل غياب البديل الأهم، دولة العدالة الاجتماعية، وفي ظل تعدد مفاهيم الكرامة، بحسب الإيديولوجيات المتناحرة ظاهرياً، والمتناغمة باطنياً.

أيها الخبراء الاقتصاديون، واللبنانيون التغييريون… جميعنا أمام اختبار الجودة، والتفكير من خارج الصندوق. لبنان أمام فرصة ذهبية، لكنها إن ضاعت فإنها حتماً ستتكرر، لأن أي إجراءات ستُتّخذ حالياً أم لاحقاً، من خارج الهدف الذي سنسعى إلى ترسيم حدوده، سيؤدي حتماً إلى تكرار الأزمة، ولو بعد حين. فأزمة الثمانينات من القرن الماضي وانهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي يومها، وفقدان القوة الشرائية وسلب ثروات المجتمع، ها هي تتكرر اليوم، مع فارق وحيد لمصلحة هذه الأزمة هو تكبيل أيدي المصارف وفقدانها الثقة التي لطالما خدعت بها الناس والعملاء. وبالتالي منعها من ضخ النقود الوهمية الدفترية التي تعادل أضعاف ما يضخه المصرف المركزي في السوق. وأرجو يومها – أي عند تكرار الأزمة – أن يبقى هذا المقال في الذاكرة، وعدم اتخاذ الإجراءات ذاتها التي اعتاد النمط السائد في لبنان على تكرارها، محملاً الفشل لفسادٍ في حاكم، ليتم استبداله بحاكم آخر، فيأتي هذا الآخر، بقبعة الأول نفسها ويستخرج الأرانب نفسها التي لعبت في السيرك الأول. فتأتي النتائج فاشلة، كما فشل الأول.

باختصار، فإن على المتنوّرين تغيير الاعتقاد والمعتقد الاقتصادي والذهاب إلى طرق لم تكن مألوفة من قبل، واعتماد سياسة اقتصادية هدفها نمو القوة الشرائية للأفراد وليس نمو الناتج المحلي.

ففي جناح سياستها النقدية الأول، لا بأس في استمرار حجب الثقة عن القطاع المصرفي إلى أن يتوقف عن ضخ الائتمان النقدي الدفتري. هذه الثقة التي إن استطاع استردادها لأصبح التضخم في لبنان رقماً صادماً Hyper Inflation، وانهارت الليرة انهياراً لا حدود له. الثقة التي تجعل من المصارف التجارية مصدرةً لنقود وهمية لا قيمة قانونية أو فيزيائية لها، بل فقاعة مالية لطالماً وقعت في فخها دول كبرى.

وبالتالي، حصر إدارة هذه الآلية بيد المصرف المركزي المخوّل الوحيد توليد كمية النقد الوطني شرط تحقيق التوازن ما بين كميته ونموّ القوة الشرائية للأفراد من أجل تعزيز كثافة المال وعدم تدهوره.

وفي جناح سياستها المالية الثاني، يجب اتباع Negative Income Tax rate ، ضريبة الدخل السلبية، حيث تدفع الدولة للمواطن نتيجة تدهور عملته. أي عكس ما يجري حالياً من تفتيش عن “خرم إبرة” في جيب المواطن الذي تنهار عملته وقوته الشرائية بسبب سوء الإدارة السياسية. والمضحك المبكي هو اللجوء إلى خبراء المحاسبة الماليين للتعامل مع أزمات العجز المالي على قاعدة الـ Balance Sheet حيث يبحثون عن كيفية تقديم الوفر في واردات الدولة المعتمدة حالياً وهي: الضريبة – ضخ النقود – الاستدانة.

فيصبح تمويل الدولة قائماً على العجز وليس على النمو، وفي الدفاتر وليس في الاقتصاد.

يصرون على الضرائب، بعكس المطلوب، ويطلبون الاستدانة من المصرف المركزي عبر سندات الخزينة ويعولون دائماً على المؤتمرات الدولية والتبعيات الخارجية للاستدانة.

إضافة إلى ذلك، إصدار عفو عام مالي عن كل أفراد المجتمع، وإعفاء قطاعات الإنتاج من ضريبة الأرباح والغرامات واشتراكات الضمان الاجتماعي التي تعوّق الإنتاج والاستثمار ولا تموّل السياسات الاجتماعية غير العادلة والفعالة أصلاً. الهدف من ذلك هو التعاطي المباشر مع القوة الشرائية للمال لدى الأفراد، باعتبار أن المال وعاء نقدي يمتلئ وينقص من الثروة الكامنة به والذي يتغذى حتماً عبر “اليد الخفية” لقطاعات الإنتاج، سلعية كانت، أم فكرية، أم خدماتية، وذلك تفادياً لامتصاص السيولة من أيدي الجمهور وتخفيف ما يقابله من طبع عملة تزيد من كمية النقود. وبالتالي تتعادل القيمتان من ضخ نقدي ومن ثم سحبه حيث يكبر حجم التداول وتقل الكثافة والفعالية.

ومما لا شك فيه أن هذه الإجراءات بحاجة إلى رأس مدبّر يتحمل مسؤولية ربح المجتمع وخسارته. وبالتالي قياس إنتاجية السلطة السياسية وربط إنفاقها الحكومي المعتمد على الضخ النقدي بمعدلات علمية تكون أقل من نمو قيمة المال في يد الأفراد. هذا الضخ سيكون بمثابة الضريبة التي يخسرها المجتمع بعدالة جراء خسارته جزءاً من ثروة ماله نتيجة تضخم محدود نسبته السلبية أقل من نسبة نمو القوة الشرائية. تحقيق ذلك هو الثورة التي تجعل من المسؤول السياسي وقطاعه العام المحدود بعدده وفعاليته، خادماً للمجتمع، له حق الإنفاق والترف بحسب مؤشر مستوى الرفاهية والسعادة التي يستطيع توفيرها لشعبه أو كشف سوء إدارته وفساده من خلال تدني المؤشر نفسه.

المصدر: النهار

International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم

International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم